État des lieux

"Les bâtiments se composent :

• De la maison du directeur, avec son jardin.

• Des bureaux des employés (des commis comme on dit à Bruz).

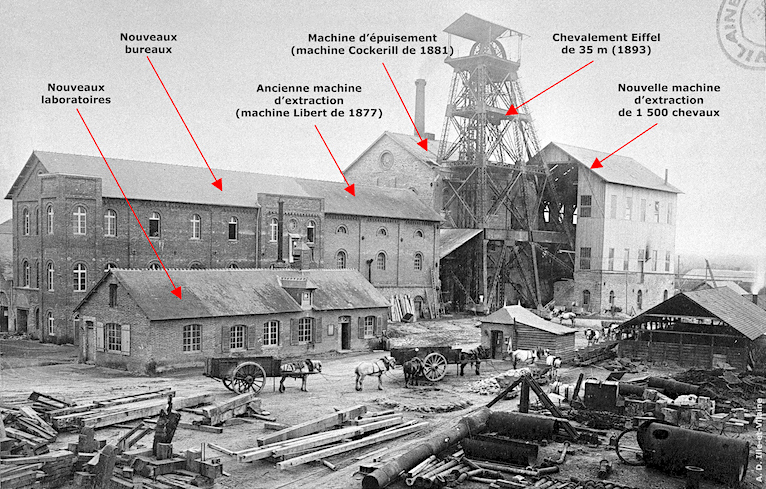

• Du logement de la machine à vapeur d’épuisement, construite en 1881, et d’une force de 800 chevaux.

• Du logement de la machine à vapeur d’extraction, avec son ascenseur, fonctionnant depuis 1893, et dont la force est évaluée à 1 600 chevaux [1 500 ou 1 200 selon d’autres sources].

• Du séchoir (ayant au centre un immense calorifère), lequel sert de vestiaire aux mineurs qui s’y revêtent d’habillements de grosse laine, et de leurs chapeaux en toile cirée à larges bords, le tout nécessité par l’humidité constante et le suintement continuel des galeries. [Le séchoir a été reconstruit après un incendie qui s'y était déclaré cinq ans plus tôt. Le 11 décembre 1894, le feu avait complètement détruit tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ce bâtiment ainsi que sa toiture. On présume qu'un ouvrier avait laissé sa pipe allumée dans une de ses poches car le feu avait pris dans l'un des pantalons suspendus dans le vestiaire.]

• Des baraquements en planches destinés au lavage, au broiement et au triage des minerais extraits des puits et montés au jour à l’aide de l’ascenseur.

• Des magasins de dépôt, où les galènes, les blendes et les pyrites séjournent jusqu’au moment où elles sont envoyées par bateaux sur la rivière la Seiche, nouvellement canalisée, à diverses usines pour y être traitées.

• Des hangars où se trouve le stérile, c’est-à-dire les déchets des minerais provenant des diverses opérations auxquelles ils ont été soumis et qui sont utilisés dans les jardins et sur les routes.

• Des ateliers de différentes natures, destinés aux réparations du matériel employé.

• Du bâtiment spécial destiné au lavage du minerai le plus riche en argent, et mis à part dès son extraction du filon.

• Enfin d’une fonderie encore inachevée, et destinée à la fonte, sur place, des minerais.

À la fin de l’année 1898, pour faciliter et rendre moins coûteux les transports de toute nature, on a achevé les travaux de canalisation, entrepris depuis un certain temps déjà sur la Seiche, à partir de l’endroit où cette rivière se jette dans la Vilaine jusqu’au moulin de Carcé. Enfin, en ce moment même, on termine d’importants travaux d’amélioration par la construction d’une fonderie qui permettra, une fois qu’elle sera terminée, de fondre le minerai sur place [elle ne fonctionnera jamais correctement]."

Un endroit à l'air triste et désolé

"Le voyageur qui se rend de Bruz à la mine est frappé de l’aspect étrange que présentent les déblais considérables formés par les résidus des minerais extraits des galeries souterraines. Ce sont d’innombrables monticules entre lesquels on aperçoit de petites chaumières ou des cabarets à un étage.

En parcourant ces lieux on ne tarde pas, s’il fait un peu de vent, à être recouvert, des pieds à la tête, d’une poussière d’un gris bleuâtre, à laquelle personne ne saurait échapper tant elle est fine et pour ainsi dire impalpable. Elle obéit au moindre souffle, vole au loin, et donne à tout cet endroit un air triste et désolé.

Autrefois, l’on pouvait journellement visiter les chantiers, les travaux, et même descendre au fond de la mine après avoir eu le soin, au préalable, d’emprunter le costume de travail d’un mineur. Cette permission a d’abord été restreinte à un seul jour par semaine : le jeudi. Actuellement ce n’est qu’avec une difficulté extrême qu’on peut obtenir l’autorisation de franchir la porte d’entrée."

Une visite en compagnie d'Adolphe Orain

20 et 27 mai 1899 — Sous le pseudonyme de Jules Bois-Greffier, Adolphe Orain (1834-1918), folkloriste et historien du pays de Rennes, publie dans l'hebdomadaire La Dépêche bretonne un grand article sur la mine de Pont-Péan.

Le site du puits de la République vers 1893.

Jean Pierre Cudennec - Pont-Péan au fil du temps - Tous droits réservés (site déposé auprès de Copyright France)

Le carreau des années 1890