Document communiqué par Alain Aussedat (1945-2013) et Bertrand Duburquois

Jean Pierre Cudennec - Pont-Péan au fil du temps - Tous droits réservés (site déposé auprès de Copyright France)

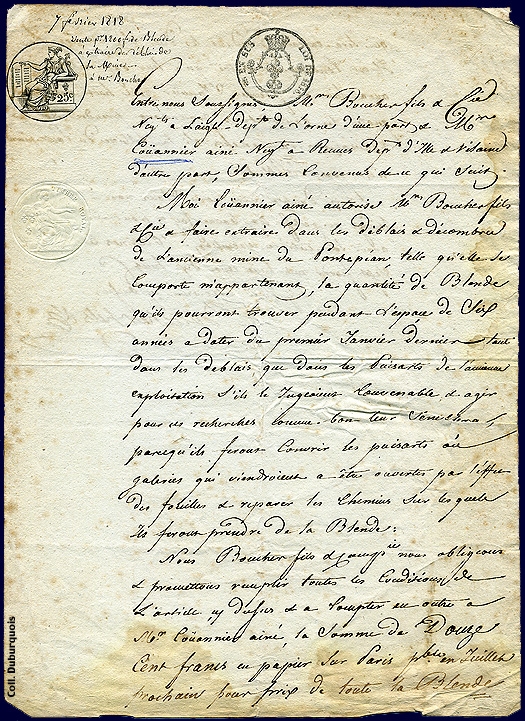

Aux premiers jours d'octobre 1817, il vient à Pont-Péan en compagnie de Stanislas Chéron, ingénieur des mines, pour reconnaître la blende dans les déblais de l'ancienne exploitation. Il en ramasse cinq à six cents kilogrammes pour procéder à des essais. Les analyses faites à l'École des Mines par Pierre Berthier montrent que la blende pure, convenablement grillée, est de même nature que la calamine grillée. Les "essais en grand" réalisés par Louis Claude Boucher confirment la parfaite identité de la blende et de la calamine dans la fabrication du laiton. Aux termes d'un accord conclu le 7 février 1818, Julien Coüannier autorise alors Louis Claude Boucher à faire extraire des déblais de la mine toute la blende qu'il pourra y trouver pendant six ans, moyennant un forfait de 1.200 francs. En 1819, Louis Claude Boucher a établi une nouvelle fonderie à Rouen et y fabrique ce nouveau laiton qu'il présente au Louvre, à l'exposition des produits de l'industrie française. Le jury lui décerne une médaille d'or pour ce produit de bonne qualité.

La blende, substitut de la calamine

Un industriel normand, Louis Claude Boucher fabrique et transforme le laiton dans plusieurs établissements : à Chandai, près de L'Aigle, dans l'Orne, à Courteille dans l'Eure, à Jemmapes près de Mons… Pour sa production, il utilise de la calamine, une substance minérale qui, par le zinc qu'elle renferme, convertit le cuivre rouge en laiton. La calamine provient du Limbourg, près d'Aix-la-Chapelle, une région "devenue française" sous l'Empire. Elle est extraite d'un endroit nommé Kelmisberg ou la Vieille Montagne. En 1815, la France ayant à peu près retrouvé ses frontières de 1789, le Limbourg est intégré dans les Pays-Bas et le roi, Guillaume Ier, menace de prohiber la calamine à la sortie de son royaume. Louis Claude Boucher cherche donc une substance de remplacement.

La mine en héritage

Après l'abandon de 1797, Charles Mondehair de la Galonnais et François Jugan rachètent les installations de surface et les puits de l'ancienne mine, ainsi que "les boisages, étais, échelles et planches des puits et galeries des travaux intérieurs". L'achat a lieu le 9 Vendémiaire An VII (30 septembre 1798) et Charles Mondehair devient peu après l'unique propriétaire. Il meurt en 1802, avant d'avoir pu tirer profit de la mine. Il laisse pour seule héritière sa fille Thérèse, dont la mère, Renée Péan, est décédée quelques années plus tôt. Orpheline à onze ans, Thérèse est placée sous tutelle familiale. Cinq ans plus tard, elle épouse un négociant rennais de vingt-neuf ans, Julien Coüannier, qui devient ainsi propriétaire de la mine.